Y a-t-il encore un espace électoral pour la gauche socialiste ?

Par Pascal Perrineau le 12 août 2025 - Temps de lecture : 8 minutes

Enquête

ANALYSE – Si les dernières décennies sont bien celles d’une profonde perte d’influence électorale de la gauche, les crises du macronisme et du mélenchonisme pourraient rebattre les cartes.

Lorsqu’on se retourne sur quarante ans d’élections européennes, on est frappé par l’ampleur du délitement de la gauche, mais aussi par sa profonde recomposition interne. De 1979, premières élections européennes au suffrage universel direct, à 2019, dernière référence de ce scrutin, la gauche a perdu 19 points et est passée, depuis 2014, en dessous de la barre des 35 % de suffrages exprimés.

L’effondrement du PS au sein d’une gauche en forte baisse

Ce phénomène n’est pas lié aux seules élections européennes. En quatre décennies d’élections présidentielles le délitement de la gauche a été de même ampleur. De 1981 à 2022, la gauche est passée de 46,8 % à 31,9 %. La perte est d’environ 15 points. Les dernières décennies sont bien celles d’une profonde perte d’influence électorale de la gauche.

Celle-ci s’est accompagnée d’une recomposition drastique de l’équilibre entre les différents courants qui la constituaient historiquement. Les partis de gouvernement qui avaient fait les beaux jours de la gauche française sous la Ve République, et particulièrement dans les années 1980, se sont affaiblis régulièrement avant de s’évanouir dans les années les plus récentes. La première érosion forte a été celle du parti communiste, passé de 20 % en 1979 à moins de 3 % en 2019. Les années 1980, qu’il participe ou non au pouvoir, ont été les années de son déclin (11,2 % en 1984, 7,7 % en 1989). La fin du communisme au plan international, avec la chute de l’URSS en 1989, a scellé la marginalisation du communisme français : 5,2 % en 2004, 2,5 % en 2019. La chute irrésistible du socialisme a été plus tardive, puisqu’il faut attendre les années 2017-2022 pour voir les scores de ses candidats tomber en dessous de 10 %, puis de 5 %. Aux européennes de 2019, la liste PS rassemble seulement 6 % des voix après que le parti socialiste en a attiré 6,4 % au premier tour de la présidentielle de 2017 ; la chute finale intervenant en 2022 avec le 1,75 % d’Anne Hidalgo.

Un français sur cinq proche d’une gauche modérée

En quatre décennies d’élections européennes, le courant socialiste avec ses alliés a perdu 14 points, le courant communiste 18 points. Les deux principales composantes de la gauche française sont réduites aujourd’hui au rang de figurants faméliques. Profite de cette quasi-disparition la sensibilité écologiste, qui connaît une dynamique de 9 points de 1979 à 2019, ainsi que la gauche protestataire, qui enregistre une hausse sensible de 4 points. Là aussi, ces recompositions internes sont perceptibles en dehors des européennes, puisque les candidats de ces nouveaux courants de la gauche surclassent leurs concurrents socialiste et communiste lors de la dernière élection présidentielle de 2022 : 4,6 % pour le candidat écologiste, Yannick Jadot ; 21,9 % pour celui de la gauche protestataire, Jean-Luc Mélenchon.

Cet évanouissement de la gauche de gouvernement et cette recomposition interne, surtout au profit d’une gauche protestataire, est assez unique en Europe. Chez la plupart de nos voisins européens, l’espace de la social-démocratie, en dépit du malaise de celle-ci face à un monde ouvert et globalisé, reste une réalité forte : 15,8 % pour les socialistes aux Pays-Bas aux dernières élections législatives, 19,1 % pour le Parti démocrate en Italie, 21,2 % pour le SPÖ en Autriche, 25,7 % pour le SPD en Allemagne, 27,5 % pour les socialistes au Danemark, 28 % pour le PSOE en Espagne, 28,3 % pour la social-démocratie en Suède… En France, aux dernières élections législatives de 2022, le PS, qui reste encore ici et là une force locale, n’a rassemblé qu’un maigre 7,4 %

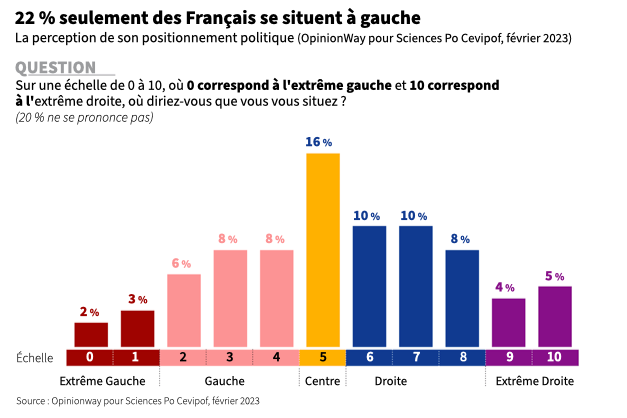

Pourquoi cette attrition socialiste en France, alors que 22 % de Français se classent encore dans l’espace de la gauche modérée ? Depuis la fin de la présidence Hollande, le Parti socialiste a été incapable d’inventer une relève à la fois au niveau des hommes et des idées. Dans la dernière mesure de l’Institut Elabe pour Les Échos qui teste la popularité de 31 leaders politiques, les personnalités de gauche sont très mal placées : François Hollande avec 28 % d’opinions positives apparaît en 5e position. Bernard Cazeneuve est 15e avec 21 %, Olivier Faure 25e avec 14 % et Anne Hidalgo 27e position (14 % également). Aucune jeune pousse du PS n’a été capable de s’imposer, et le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, 55 ans, n’appartient pas à cette jeune génération qui semble bousculer les cadres des vieux partis.

Et pourtant, un électorat potentiel de plus de 20 % d’électeurs se sent appartenir à une gauche modérée. Mais toute une partie de cet électorat, jadis séduit par une gauche de gouvernement, se retrouve, depuis 2017, derrière le réformisme d’Emmanuel Macron ou la protestation de Jean-Luc Mélenchon. À la présidentielle de 2022, 39 % des électeurs qui avaient choisi Hollande en 2012 ont voté pour Macron et 31 % Mélenchon. 5 % seulement ont choisi Anne Hidalgo (sondage jour du vote Ifop) ! Ainsi, l’électorat de sensibilité socialiste est éclaté entre l’attraction du bloc central macroniste et l’attirance de la radicalité protestataire du leader de La France insoumise. Or, ces deux pôles sont entrés eux-mêmes en crise. Le réformisme macronien a évolué vers la droite et s’est essoufflé dans un second mandat sans perspective claire. Le gouvernement de Gabriel Attal faisant la part belle à la droite n’a pas changé profondément les perspectives. Dans ce contexte, des brebis socialistes égarées peuvent être tentées de revenir au bercail.

Crise du mélenchonisme et crise du macronisme

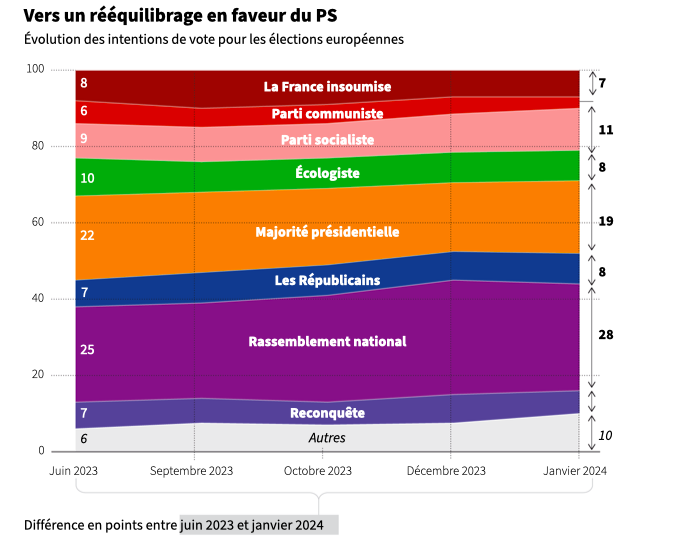

Quant à la protestation mélenchoniste, elle est devenue de plus en plus radicale, excessive et provocatrice. Le tempérament du compromis social-démocrate ne peut qu’être choqué par cette dérive où la posture révolutionnaire, l’imprécation et la violence ne laissent plus de place à la volonté réformiste. Jean-Luc Mélenchon a échoué dans sa volonté de reconstruire la gauche autour de lui et est revenu aux fondamentaux d’une gauche de rupture qui n’est pas la culture de l’électorat socialiste ou social-démocrate. Peu à peu, les électeurs socialistes se sont aperçus que la Nupes n’avait rien d’une union de la gauche respectueuse des diverses sensibilités mais qu’elle était une simple machine à imposer la tutelle de LFI sur ses partenaires. Le PC puis le PS tentent ainsi de refaire exister une alternative à la volonté d’hégémonie mélenchoniste. On voit les effets de ces reclassements dans les sondages d’intentions de vote pour les prochaines européennes, où, à gauche, seule la liste socialiste parvient à progresser. Sur 100 électeurs ayant voté pour Mélenchon et prévoyant de se déplacer en juin prochain, la liste LFI, conduite par Manon Aubry, n’en garde que 30, 24 électeurs se reclassant sur la liste socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann et 14 sur la liste écologiste de Marie Toussaint (Harris Interactive, janvier 2024). Pour l’instant, l’effet de la désillusion macroniste semble plus faible, puisque, sur 100 électeurs ayant choisi Macron en 2022, la liste macroniste en garderait 59, 8 allant vers la liste socialiste et 7 vers la liste écologiste.

On voit donc bien comment se met en place l’ébauche d’un reclassement des électeurs de la gauche modérée, séduits un instant par le macronisme ou le mélenchonisme, vers la liste socialiste et, à un moindre degré, la liste écologiste. Si ce mouvement se maintient et que l’érosion des listes Insoumise et macroniste se confirme, la liste socialiste-Place publique, qui figure pour l’instant en troisième position des intentions de vote, pourrait être le foyer d’une reviviscence d’un pôle « social-démocrate » significatif.

Il reste à trouver les hommes et les femmes, les idées et l’organisation propres à une telle entreprise. Il s’agirait presque d’une « refondation » semblable à celle que le courant socialiste avait connue au début du XXe siècle en 1905 lorsqu’il avait fédéré les morceaux épars du socialisme français ou après 1920 lorsqu’il s’agissait de renaître après la division fratricide du congrès de Tours (1920) et la sécession communiste ou encore au début des années 1970 où François Mitterrand ressuscita le PS au travers de la culture de l’union de la gauche. Les années qui viennent verront-elles cette refondation ou la dérive socialiste continuera-t-elle son cours jusqu’à la marginalisation ? La réponse dépendra largement des hommes et de leur capacité à concevoir l’avenir et à faire renaître des cultures politiques assoupies. 1905, ce fut aussi Jean Jaurès ; 1920, ce fut Léon Blum ; les années 1970, ce fut François Mitterrand. En 2024, où est celui qui est capable de ramasser un Parti socialiste à terre pour le projeter à nouveau dans le cours de l’histoire du XXIe siècle ?